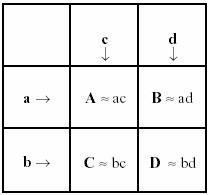

La problématique du réseau est double: elle porte sur sa signification et sa généralisation. Pour ce qui regarde la signification, elle renvoie à la complexité de l’objet et à l’analyse qui résout cette complexité, à la dépendance comme modèle de la relation, enfin à la définition comme mode supérieur de connaissance. Dans l’étude intitulée Structure générale des corrélations linguistiques, Hjelmslev considère que le paradigme de l’analyse comprend deux possibles: «l’analyse par dimensions» et «l’analyse par subdivision»(Nouveaux essais, p. 49); la première, qui visiblement a sa préférence, «consisterait à reconnaître, à l’intérieur d’une catégorie, deux ou plusieurs sous-catégories qui s’entrecroisent ou se compénètrent.» Les aboutissants diffèrent: «En un mot: d’après l’analyse par dimensions les sous-catégories forment un réseau; d’après l’analyse par subdivision, les sous-catégories forment une hiérarchie.» Soit le réseau le plus simple :

|

Selon Hjelmslev, les lettres capitales constituent une catégorie, les lettres minuscules, une sous-catégorie ou une dimension. Mais surtout les capitales ont pour définition les couples de minuscules obtenus par «entrecroisement et compénétration». Dans l’état actuel de la recherche, le réseau résultant de l’analyse par dimensions peut être projeté sous forme de diagramme. Soit d’abord le paradigme de l’espace :

|

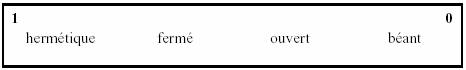

Si /hermétique/ est posé comme porteur de la tonicité, comme dans la sémiotique du secret, il est aisé de l’organiser en réseau:

|

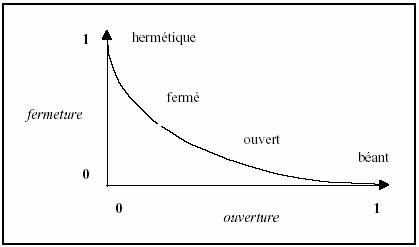

Mais ce même réseau peut être présenté sous forme de diagramme:

|

La disposition en réseau au titre de procédure exécutée par le sujet et la complexité attribuée à l’objet se présupposent l’une l’autre. Les sur-contraires /hermétique/ et /béant/ composent une sub-valence plénière et une sub-valence que nous dirons nulle, tandis que les sous-contraires /fermé/ et /ouvert/ composent des valences que nous dirons mitigées. Sous ce point de vue, tous les termes sont complexes, mais ils ne le sont pas de la même façon: les sur-contraires s’imposent comme des syncrétismes que la rhétorique, savante ou populaire, reconnaît comme des hyperboles. Cette structure à quatre postes appelle plusieurs remarques. En premier lieu, ainsi que Saussure cité par H. Parret le remarque, le terme de différence est «un terme incommode, parce que cela admet des degrés»(Réflexions saussuriennes sur le temps et le moi. Les manuscrits de Houghton Library à Harvard); en un mot il convient de supposer l’existence de différentes différences. En second lieu, cette structure à quatre termes semble suffisante, puisque les termes s’opposent deux à deux, mais encore s’opposent entre eux; la relation la plus “intéressante” est certainement celle qui oppose les sur-contraires “oratoires” (hermétique vs béant) aux sous-contraires “prosaïques” (fermé vs ouvert). Cette structure à quatre termes est cependant une structure particulière, puisque le nombre des intersections réalisées est égal au nombre des invariantes; ainsi que l’indique Hjelmslev dans les Prolégomènes (p. 127), si le nombre des invariantes est six, le nombre des intersections réalisables se monte alors à neuf.

(voir complexité, définition, objet, sur-contraire, sous-contraire)